2019年山歩き日記

ブナの森を歩こう!山日記

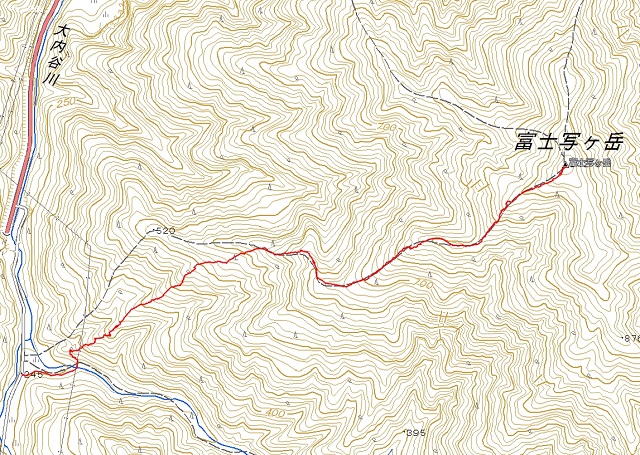

2019.04.28 富士写ヶ岳(石川県加賀市)

今年初めての「一般募集登山」はシャクナゲの山「富士写ヶ岳」です。

08:00 会員11名、一般参加者6名計17名の大グループが城下町東広場集合で会員の車、4台に分乗して出発です

9:00 富士写ヶ岳大内登山口駐車場も上部の火燈山大内峠登山口駐車場も満杯で下りの路肩にもズラッと路駐状態で何とか場所確保です。

参加者17名で駐車位置がバラバラでは全員集合も時間がかかります。

9:15 林道の橋を渡って登山道に入ります。

小さく曲がりくねった登山道はほゞ直登で手強く、2時間のコースタイムは多少の不安が有りますが、今日の参加者は健脚揃いで30分の小休止を挟みながら順調に進みます。

新緑に包まれた登山道は疲れを癒してくれます。

クリックしてね

尾根の開けた登山道の両脇に蕾を付けたシャクナゲが現われて来ます。

濃いピンクの蕾は例年に比べると非常に少なく、ツボミすら持っていない株が数多く見受けられます。

この山のシャクナゲは裏年に当たるようです。

10:50 登り始めて1時間30分、ようやく富士写ヶ岳の山頂に続く登山道が見えて来ます。

白山を望めるか少し不安ですが薄曇りの空模様のお陰で体調はすこぶる良好です。

11:20 誰一人遅れる事無く全員が山頂に到着です。

新しい方位盤の「深田久弥」のレリーフが優しい眼差しで出迎えてくれます。

点名 :富士写ヶ岳

基準点コード:TR15436222901

種別等級 :一等三角点

緯度 :N36度11分18.7915

経度 :E136度21分50.2755

標高 :941.92

心配だった白山も何とか見ることが出来ます。

神々しく真白に輝く白山は残念ながら遥拝出来ません。

山頂広場は50人以上の登山者が入れ替わり立ち替わりでユックリと昼食タイムどころではありません。

登頂記念の集合写真をやっとのことで撮り終え急いで食事を済ませます。

それでも食事の場所取りや写真撮影であっと言う間の1時間弱です。

12:10下山します。

登りに喘いだ急坂を滑らない様に慎重に下ります。

13:45 沢の流れの音が大きく聞こえ出し小さな滝を過ぎれば、やがて林道出会いの登山口に到着です。

13:50 駐車場到着です。

15:00 東広場駐車場到着ご散会します。

17名もの参加の登山企画でしたが全員、無事に楽しく終える事が出来ました。

クリックで拡大します

今日出逢った「花の妖精」達

クリックしてね

(ミツバツツジ)

クリックしてね

(トクワカソウ)

クリックしてね

(ナガハシスミレ)

クリックしてね

(イワナシ)

クリックしてね

(シャクナゲ)

⇒PAGE-TOP

⇒山へ行こう!!へ戻る⇒Home

ブナの森を歩こう!山日記

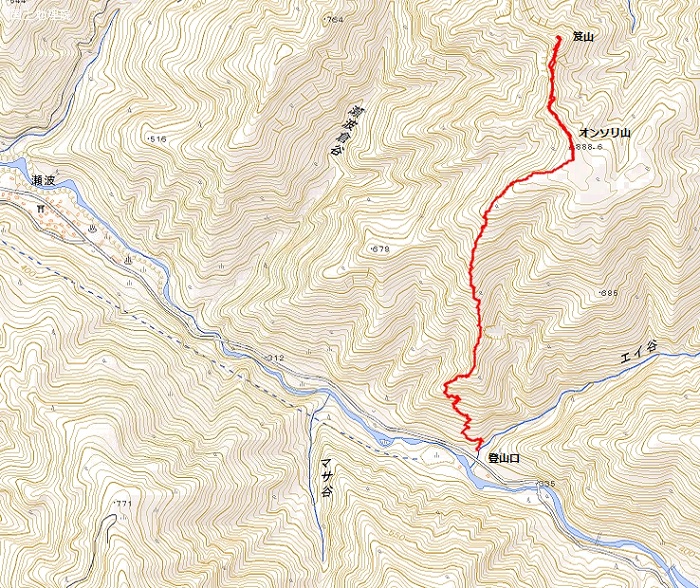

2019.04.23 オンソリ山・笈山(白山市)

NHKのウィークエンド中部「ゆる山へGO!」4月13日に放送されたカタクリ群生のオンソリ山(標高889m)へいつものメンバーを拉致して強行します。

朝の集合はゆるめの8時に城下町東広場出発です。

09:10 白山市瀬波キャンプ場へ到着です。

09:15 道路沿いの登山口(エイ谷)の標識の先、渓流沿いの登山道をスタートします。

クリックで拡大します

10分程杉林の中をジグザグに登ると開けた雑木林の斜面に花の終わったカタクリの群落が想像以上の光景で広がって来ます。

残念な事に花は終わっていて既に実を付けている物も有る始末です。

2週間位過ぎているようです。

この斜面一面に緑と紫の織り成す絨毯が拡がる様はテレビの画面で見た以上に圧巻でしょう。

カタクリ斜面の登山道は二手に分岐しますが直登します。

道の脇には福井では数少ないキバナイカリソウが眼を楽しませてくれます。

空は春霞が薄く覆ってはいますが朝の陽射しを浴びた尾根道のブナの芽吹きが迎えてくれます。

爽やかな朝の山歩きは気分がリフレッシュされる喜びのひと時です。

10:00 「馬の背」の細く鋭い尾根の捲き道を通過します。

木製階段の続く急な登山道は柔らかい足裏の感覚で急登の割には足に優しく疲れはあまり感じません。

クリックで拡大します

10:35 「白山展望所」到着です。

残念な事に真白な白山連峰は薄い雲に混じり込んでハッキリと見えません。

この辺りのブナは未だ芽吹いていなく直射日光で汗ばみ疲れが出て来ますが、登山道の辺り一面のトクワカソウの群落で癒され疲れを忘れさせてくれます。

山頂手前鞍部の残雪がいくつになっても何故か心をウキウキさせます・・・根っからの雪国育ちなんですね。(笑)

10:53 広く開けた頂上近く緩やかな鞍部の道標に到着します。

右手方向「ウマヤノツボ」???気になりますが距離が表示されていません。

福井県には片仮名や平仮名表記の山名や地名は先月に登った「ホノケ山」位しか思い浮かば無いので山のイメージが湧きません。

先ずは、目的の「オンソリ山」の山頂へ行く事にします。

10:55 山頂到着です。

山名表示板と三等三角点が有ります。

点名 :瀬波

基準点コード:TR35436358401

種別等級 :三等三角点

緯度 :N36度19分16.8332

経度 :E136度40分50.4873

標高 :888.58m

11:00 「笈山」迄足を延ばしてみることにします。

二つのピークの先、山頂は見えません。

歩き始めて直ぐにシャクナゲが咲いていて尾根沿いの両脇は足元にトクワカソウとシャクナゲ、目の前にタムシバが疲れを忘れさせてくれます。

二つ目のピークの急登を登り返すと前方に数人の登山者が休んでいるピークが見えて来ます。

クリックで拡大します

11:20 笈山(標高:890m)到着です。

360度全方向パノラマで気分爽快ですが特に、ここからの白山連峰の山容は圧巻で、普段見慣れている白山とは又違った迫力です。

金沢からのグループの方たちは直海谷側から入山され折り返すとの事です。途中分岐を左に下りると瀬波川へ周回できるとの情報を頂きましたが、この先痩せ尾根歩きが続くとの事で断念。

11:30 折り返すことにします。

11:50 オンソリ山山頂戻り。

11:55 鞍部の「ウマヤノツボ」への標識傍に置かれたベンチで昼食休憩します。

富山県から来られた御夫婦と合流しお話を聞きます。80歳代で山登りを愉しんで居られるとの事でパワーを戴きました。

12:40 長い休憩の後、下山開始します。

登りに苦しんだ急坂も腹ごしらえを終えた下りは軽快そのものです。

13:10 「馬の背」通過します。

13:35 カタクリ群生地の上部に到着し所々の名残り咲きのカタクリを探しながら下山します。

13:50 登山口到着です。

来春は咲き誇るカタクリの花道を・・・

クリックで拡大します

今日のログです。

来年春は「ウマヤノツボ」行きと周回コースを楽しもうと思います。

今日出逢った「花の妖精」達

クリックしてね

(エンレイソウ)

クリックしてね

(カタクリ)

クリックしてね

(キバナイカリソウ)

クリックしてね

(チゴユリ)

クリックしてね

(フデリンドウ)

クリックしてね

クリックしてね

(トクワカソウ)

クリックしてね

(スミレサイシン)

クリックしてね

(カンアオイ)

クリックしてね

(ショウジョウバカマ)

クリックしてね

(キジムシロ)

クリックしてね

(ニシキゴロモ)

クリックしてね

(オオカメノキ)

クリックしてね

クリックしてね

(ホンシャクナゲ)

クリックしてね

(タムシバ)

今日も春の妖精達に出逢え、元気をいっぱい貰いました。

⇒PAGE-TOP

⇒山へ行こう!!へ戻る⇒Home

ブナの森を歩こう!山日記

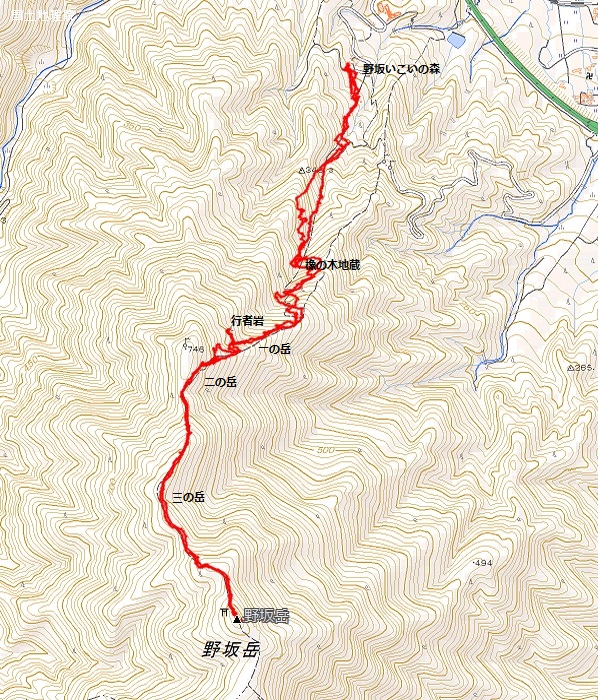

2019.04.16 野坂岳敦賀市

クリックしてね

野坂岳山頂より白山を望む

定例山行(4月7日)が雨で中止に成った為、日定変更しての山行ですが平日と言う事で3名と少ないメンバーが参加です。

07:00 城下町東広場を出発します。

快晴の予報で「野坂ブルー」と称される青空が楽しみです。

08:40 「野坂いこいの森」駐車場に到着です。

先着の車は6台で奥の空きスペースに止めます。

空は青く澄み渡り期待度はMAXです。

08:50 駐車場のすぐ前の階段から登山開始します。

杉林の中の道幅1.5m位の広い遊歩道並みの登山道を沢音と野鳥のさえずりを聞きながらユッタリ上ります。

09:15 登山道が明るく開けた谷筋に出て間もなく「橡の木(とちのき)地蔵」と呼ばれる地蔵に到着し沢を渡ります。

登山道脇には未だ眠たげに開き切っていないミヤマカタバミの可憐な集団が出迎えてくれます。

青空が大きく拡がる谷間の登山道からは福井県の嶺北の山塊と敦賀半島に挟まれた敦賀湾と敦賀の市街地がヤマザクラの蕾の下に見映えます。

沢を離れしばらくで山頂まで2.0kmの標識の在る尾根の広場に出ます。

09:35 休憩後、右に捲いた登山道を緩やかに上ります。

09:45 行者岩分岐に到着です。

行者岩へは帰りに立ち寄る事にし通過します。

09:50 石を並べたベンチ広場を通過して少しで一直線に伸びる登山道を登ってみます。

振り返って見るとよく歩き込まれていますが結構な急坂です。

09:55 いきなり目の前に石で出来た小さな地蔵堂の有る広場が拡がります。

「一の岳」到着です。

クリックしてね

遠くに真っ白に輝く白山が望めます。

強い朝の光の中、ブナの木混じりの稜線歩きは心が満たされます。

クリックしてね

一の岳からは白山と共にスキージャム勝山と、法恩寺山、経ヶ岳がみえます。

尾根のブナは日本海から琵琶湖に抜ける風の影響なのか大木は少なく曲がっているのが多い気がします。

10:25 「二の岳」到着です。

気持ちの良いハイクは疲れを覚えません。休まず通過します。

下りの先、木々の向こうに山頂?らしき姿が・・・。

10:35 「三の岳」到着です。

疲れは微塵も無く足取りはまだまだ軽く通過します。

10:39 登り返しの後、避難小屋横を通って・・・

10:40 山頂に到着です。

かなり広い芝生の頂上広場で一等三角点が設置されています。

点名 :野坂岳

基準点コード:TR15336300101

種別等級 :一等三角点

緯度 :N35度35分22.6986

経度 :E136度01分28.5047

標高 :913.53m

西方ヶ岳、敦賀湾、東浦、河野

四塚山、七倉山、大汝山、御前ヶ峰、別山

11:25 避難小屋の中に設置された祠に登山の安全をお願いして下山します。

11:30 「三の岳」通過です。

11:40 「二の岳」通過です。

クリックしてね

稜線上の登山道は明るい春の陽射しが降りそそぎ薄い雲が懸かってはいますがヤマザクラの花の薄ピンクとのコントラストに目を奪われます。

11:55 「一の岳」通過です。

登りに使った尾根の直登の道はパスします。

12:02 「行者岩」分岐

眺めが良い行者岩へ寄り道します。

12:06 「行者岩」狭い急登を攀じ登って到着です。

前方に敦賀三山の「岩篭山」ととおくに霞んで「伊吹山」が見えます。

12:10 本道へ戻ります。

12:20 「いこいの森」迄1.5kmの標識の広場を休まず通過します。

12:35 沢を渡って「橡の木(とちのき)地蔵」を通過です。

12:55 松林のいこいの森登山口到着です。

次の目的への時間は十分です。

クリックで拡大します

初めての山でしたが良く整備された登山道と穏やかで明るい山容はとても気に入りました。

澄み切った秋空のブナの紅葉の頃、もう一度登りたいと思います。

今日出逢った「花の妖精」達

クリックしてね

(ミヤマカタバミ)

クリックしてね

(ショウジョウバカマ)

クリックしてね

クリックしてね

(イワウチワ)

クリックしてね

()

番外編

神子の山桜(三方町常神半島)

クリックしてね

クリックしてね

残念ながら10日程遅いとの地元の水産会社の社長のお話でした。

盛期には対岸の半島全体が濃淡のピンクの花で満艦飾になるらしい。

所々に名残の桜が山を彩っていてそれでも結構な光景だが「来年春、電話をして必ず観に来い!」と連絡先の名刺を頂いた。

⇒PAGE-TOP

⇒山へ行こう!!へ戻る⇒Home

ブナの森を歩こう!山日記

2019.04.13 野見ヶ岳(南越前町・越前市)

クリックしてね

野見ヶ岳(越前市真柄町から)

城福寺庭園の借景でもあり、味真野小学校1本桜越しに見える「野見ヶ岳」、雨乞い伝説の「武周ヶ池」‥一度は登ってみたいと思っていました。山行仲間も集わない今日の晴天・・・

08:40 今日は同行者が居なく単独山行なので朝起きの悪い私は超スローな出発です。

09:58 上牧谷野見ヶ岳登山道駐車場に到着です。

案内板を見て舗装された農道を川沿いに歩き始めます。

間もなく林道との分岐の橋に出合いますが何方へ行けばいいのか解りません。

取り敢えず農道を直進します。

舗装は右手に曲がり峠への大きな道に繋がる様なので藪道を真っ直ぐに行きますが直ぐに先を塞がれてしまいます。

仕方無く分岐の橋迄戻ります。

10:35 橋を渡ると真っ直ぐに幅広の林道が眼に付き何の躊躇いも無く歩を進めます。

再び、分岐に出合います。先程、私と同じ様に登山口を探されていた御夫婦の奥様が独り佇んで居られ御主人は様子見の為、林道を直進されたとの事です。

私は橋を渡った右手の林道の何処かに登山口が在るのではないか?と杉林の中の細い方の林道を行く事に。

10:55 水音が大きく成り前方に大きな砂防堰堤が立ちはだかり、道は行き止まりに成っています。

堰堤の少し下流を石伝いに渡渉して対岸の崖を先程の直進の林道迄登る事にします。

「BACA」と言いますか「AFO」と言いますかこの時点で引き返そうとは露ほども思っていません。

ようやく辿り着いた林道を尚も歩き続けます。

遠く前方の尾根の頂上に高圧線の鉄塔が見えて来ました。

あの高圧線の下まで行けばきっと巡視路の登り口が有る筈だ・・・と。

もはや林道跡で道は崩れ、所々亀裂が走っている状態です。

水の流れで泥濘んだ場所には獣の足跡が点々と・・動物たちの水場かも?・・・急いで通り過ぎます。

11:40 鉄塔が間近くみえてきます。

巡視路が見当たらなければ戻るしかありません。

11:50 やっとの思いで巡視路登り口の標識発見です。

この崩れたプラ階段を只管、登って尾根の鉄塔に辿り着く事です。

頂上まで行けば目的の「野見ヶ岳」が確認できるはず。後は尾根を辿って行くしかありません。

尾根筋にハッキリした登山道は無くても、未だこの時期は激しい藪漕ぎはしなくて良さそうと・・・あくまでもノー天気なお気楽者なのです。

クリックしてね

12:05 鉄塔下到着です。

高圧電線越しに見える白山連峰の何と神々しく美しいことか・・・疲れが吹っ飛びます。

遠くに野見ヶ岳の山頂の鉄塔が確認出来ます。

先が見えて来ると気分一新・・・単純なものです。

12:10 わずかに残っているピンクのビニールテープを頼りに道らしき踏み跡を辿ります。

この時期しか歩くのは困難な尾根道ですし歩く気にも成れません。

12:30 真新しい虎ロープに掴まり急登を登り切るといきなりキレイに踏み込まれた登山道が目の前に現われます。

12:35 山頂到着です。

なんと言う事か山頂で登山口を探していた御夫婦に再会です。「あれから林道を戻って橋まで引き返して、川沿いの道で登山口を見つけ、もう「武周ヶ池」へ行って来たのでこれから下山します」とのお話しでした。

ただやみくもに登るのは無駄な努力ですね。

12:40 「武周ヶ池」へ向かって少し下ります。

クリックしてね

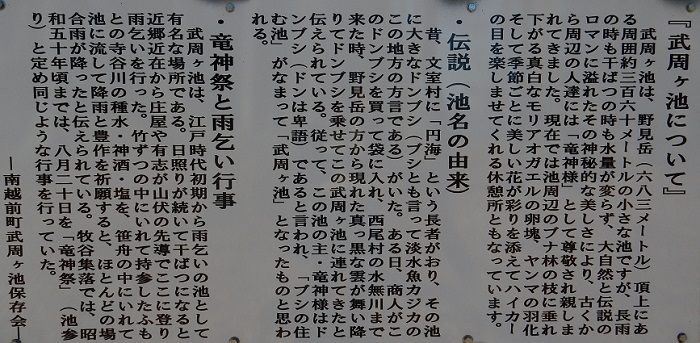

12:42 「武周ヶ池」到着です。

尾根筋の山頂直下の大きな窪みに在る成り立ちが不思議な池です。

雨乞いの行事の営みが近年まで残っていた霊験あらたかな池である種のパワースポットかな?。

12:56 「岩谷山」まで足を延ばそうと更に進みますが、前方にかなりの下りと更なる登り返しが見えて急激に気持ちが萎えて次の小ピークで折り返します。

13:03 「武周ヶ池」まで戻ります。

13:06 山頂まで戻ります。

13:07 本来の登山道を下山します。

かなりの急下がりの登山道です。

タムシバの優しい白い花の先に先月登ったホノケ山を見ながらの下山は実に気分爽快です。

高圧線鉄塔の連なる尾根の登山道は大きな樹木も無く殺伐とした枯れススキの中を急激に下って行きます。

未だ芽吹いていない雑木の道はタムシバの花だけが唯一の彩りです。

ミツバツツジな朱紫が艶やかさを付け加えて呉れます。

開けた尾根の鉄塔下を通過して杉林を下ります。

13:55 登山口の標識が見えて来ました。

橋を渡った直ぐに在るこんなに立派な標識を見落とすなんて・・・トホホな山行でした。

14:05 駐車場に到着です。

この後、牧谷〜魚見(池田町)線の峠を通って池田町経由で林道ドライブです。

立派なコテージ風の小屋の有るこの峠から「岩谷山」〜「野見ヶ岳」ピストンでもしようかな。

クリックで拡大します

今日出逢った「花の妖精」達

クリックしてね

(タムシバ)

クリックしてね

(ニシキゴロモ)

クリックしてね

(イワウチワ)

クリックしてね

(エビネ)

クリックしてね

クリックしてね

(シハイスミレ)

クリックしてね

(ミツバツツジ)

⇒PAGE-TOP

⇒山へ行こう!!へ戻る⇒Home

ブナの森を歩こう!山日記

2019.04.05 バンビラインへお花探し(勝山市)

先日、発熱で急遽、施設から入院した母親の手続きやら見舞いの帰りに白花カタクリとミノコバイモを見ようとバンビラインの尾根まで行って来ました。

13:20 えち鉄勝山駅裏の駐車場に到着です。

カメラ片手でスニーカー履きのジーンズ姿でお散歩気分です。

第一展望台近くからは奥越の春の訪れを告げる「越前甲(越前大日山)」の鶴の雪形が見えます。

(ヒオドシチョウ)

羽化後の個体の翅は、鮮やかなオレンジ色に黒い紋と外縁の黒帯に金属青色の斑紋がある美しいものですが、翅は色褪せて縁はボロボロなのでこの個体は越冬個体と思います。

クリックしてね

クリックしてね

(ミノコバイモ)

クリックしてね

クリックしてね

クリックしてね

カタクリ

クリックしてね

(ヤマエンゴサク)

クリックしてね

(ミチノクエンゴサク)

クリックしてね

(キンポウゲ(ウマノアシガタ))

クリックしてね

クリックしてね

(タネツケバナ)

(ハクサンハタザオ)

クリックしてね

(キクザキイチゲ)

残念ながら白花カタクリは確認できませんでした。

5.6年前は5株が確認出来、3姉妹と呼ばれる程に愛らしい姿を見せて呉れたのですが、自然消滅なのか動物の仕業なのか・・・見られなくなったのは悲しいことです。

カタクリが花を咲かせるまで7年もの歳月を要する事を知っていれば出来心での盗掘は出来ないと思います。カタクリ祭り、ネットでの写真拡散の所為でないと思いたいのですが・・・。

⇒PAGE-TOP

⇒山へ行こう!!へ戻る⇒Home